Putra Raja Thailand Tak Diakui kembali menyita perhatian publik internasional setelah memilih jalan hidup yang tak lazim bagi seorang keturunan monarki, yakni menjadi biksu Buddha. Di tengah sorotan terhadap istana Bangkok yang terkenal tertutup dan kaku, keputusan ini memunculkan beragam spekulasi, dari persoalan keluarga hingga tekanan politik yang selama ini mengitari lembaga kerajaan Thailand. Bagi sebagian orang, langkah tersebut dipandang sebagai bentuk pengunduran diri dari hiruk pikuk kekuasaan, sementara bagi yang lain, ini adalah pernyataan diam tentang luka panjang dalam hubungan ayah dan anak di balik tembok istana.

Dinamika Istana Bangkok dan Putra Raja Thailand Tak Diakui

Kerajaan Thailand selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu monarki paling disegani di Asia, sekaligus paling tertutup dalam urusan internal keluarga. Dalam struktur itu, Putra Raja Thailand Tak Diakui menempati posisi yang serba janggal. Ia adalah bagian dari darah biru, tetapi tidak sepenuhnya diakui dalam garis resmi suksesi. Status yang menggantung ini membuat sosoknya kerap muncul di pinggiran pemberitaan, bukan di pusat sorotan seperti para pangeran resmi.

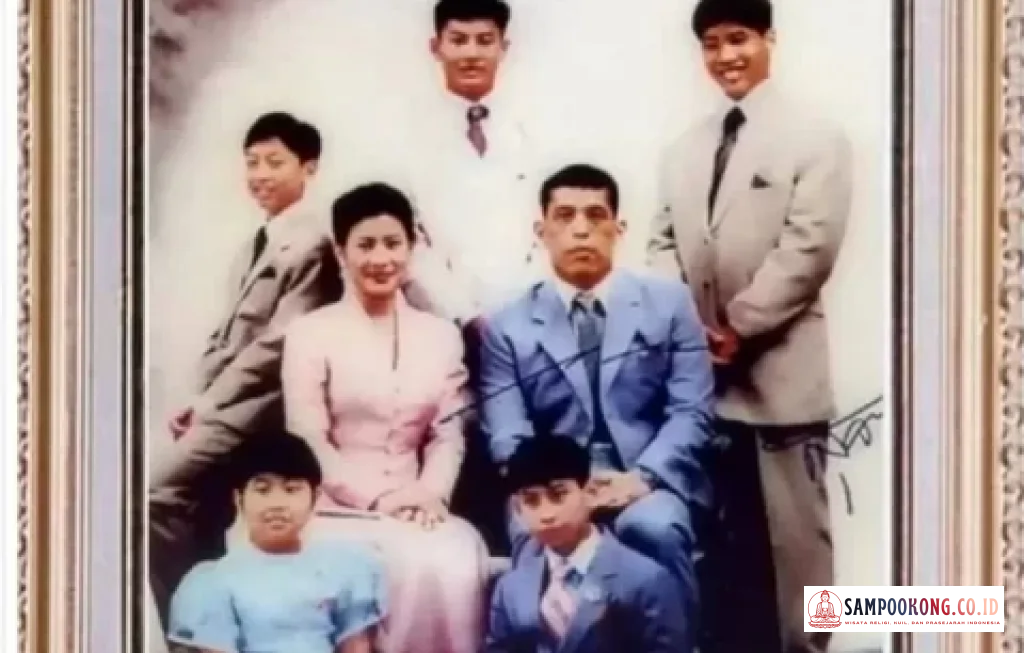

Kisah keluarganya berawal dari hubungan Raja dengan seorang perempuan yang pernah menjadi bagian dari lingkar dalam istana. Dari hubungan tersebut lahirlah beberapa anak, termasuk putra yang kini memilih jalan kebiksuan. Namun, seiring dinamika politik internal dan pergantian posisi di lingkar inti kerajaan, sebagian anak dari hubungan itu perlahan menghilang dari daftar resmi anggota keluarga, termasuk sang putra yang kini menjadi biksu. Di mata publik, ia tetap dikenal sebagai keturunan raja, tetapi dalam struktur resmi kerajaan, keberadaannya nyaris tak disebut.

Jejak Panjang Putra Raja Thailand Tak Diakui di Luar Negeri

Sebelum kabar tentang jubah oranye dan kehidupan di vihara mencuat, Putra Raja Thailand Tak Diakui lebih dulu dikenal sebagai sosok yang banyak menghabiskan waktu di luar negeri. Sejak kecil, ia dan saudara saudara kandungnya dikabarkan tinggal di luar Thailand, jauh dari hiruk pikuk politik Bangkok dan jarak yang lebar dengan sang ayah di istana.

Pendidikan yang ia tempuh sebagian besar berada di sekolah dan universitas asing, dengan lingkungan yang jauh lebih terbuka dibandingkan budaya istana Thailand yang sangat hierarkis. Di luar negeri, ia tumbuh sebagai sosok yang relatif bebas, belajar tentang dunia modern, teknologi, dan nilai nilai liberal yang semakin kuat di kalangan generasi muda global. Namun kebebasan itu dibayangi oleh satu kenyataan pahit, bahwa identitasnya sebagai putra raja tidak sepenuhnya diakui di negara kelahirannya sendiri.

Dalam beberapa kesempatan langka, media internasional pernah menyoroti keberadaan keluarga kecil keturunan raja yang hidup di luar Thailand, seringkali dengan nada simpati. Mereka digambarkan sebagai keluarga yang terpisah dari pusat kekuasaan, hidup dalam kenyamanan relatif, tetapi tanpa legitimasi penuh dari institusi yang seharusnya menjadi rumah mereka.

Ketegangan Politik dan Sensitivitas Monarki Thailand

Monarki di Thailand bukan sekadar simbol budaya, tetapi juga institusi politik yang sarat sensitivitas. Hukum lese majeste yang ketat membuat kritik terhadap raja dan keluarganya dapat berujung hukuman penjara. Dalam situasi itu, pembicaraan tentang Putra Raja Thailand Tak Diakui sering kali berlangsung dengan bahasa berlapis, penuh isyarat, dan jarang diangkat secara terbuka oleh media arus utama di dalam negeri.

Ketegangan politik di Thailand dalam beberapa tahun terakhir, termasuk demonstrasi besar yang menuntut reformasi monarki, turut mewarnai cara publik memandang keluarga kerajaan. Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas, kisah seorang putra raja yang tidak diakui dan hidup di luar lingkar resmi istana menjadi semacam cermin kecil dari kontradiksi besar yang dihadapi monarki Thailand saat ini.

Bagi generasi muda, terutama yang aktif di media sosial, sosok sosok seperti putra yang kini menjadi biksu ini kerap dipandang sebagai korban dari permainan kekuasaan internal, bukan sekadar figur pinggiran yang terlupakan. Namun, karena batasan hukum dan sensitivitas isu, pembahasan mereka lebih sering berlangsung di ruang privat, forum anonim, atau media asing.

Keputusan Menjadi Biksu Buddha di Tengah Sorotan Istana

Ketika kabar bahwa Putra Raja Thailand Tak Diakui memilih menjadi biksu Buddha mencuat, banyak yang terkejut, tetapi sebagian lainnya menganggap ini sebagai kelanjutan logis dari kehidupan yang serba terpisah dari istana. Dalam tradisi Thailand, menjadi biksu bukan hal asing. Banyak pria Thailand, dari berbagai kalangan, menjalani masa kebiksuan sementara sebagai bentuk pengabdian, pencarian spiritual, atau penghormatan kepada keluarga.

Namun, statusnya sebagai keturunan raja membuat keputusan ini melampaui tradisi biasa. Ia tidak sekadar menjalani ritual singkat, melainkan tampak memilih jalur kehidupan yang lebih permanen di dalam sangha. Di mata publik, ini seperti pernyataan bahwa ia memilih “kekuasaan batin” ketimbang kekuasaan duniawi yang selama ini tak pernah benar benar menjadi miliknya.

Dalam foto foto yang beredar, ia terlihat mengenakan jubah oranye khas biksu Theravada, dengan kepala plontos dan ekspresi tenang. Ia tinggal di sebuah vihara yang tidak terlalu besar, namun cukup terpandang, dan menjalani rutinitas seperti biksu lain bangun sebelum fajar, bermeditasi, menerima dana makanan dari umat, hingga mengajar ajaran Buddha kepada para peziarah.

“Ketika seorang keturunan raja melepas segala atribut duniawi dan memilih duduk bersila di lantai vihara, yang dipertanyakan bukan hanya nasibnya, tetapi juga arah lembaga yang pernah menaungi darahnya.”

Tradisi Kebiksuan dan Status Sosial di Thailand

Untuk memahami keputusan ini, perlu melihat bagaimana posisi sangha atau komunitas biksu dalam struktur sosial Thailand. Biksu Buddha bukan hanya tokoh agama, tetapi juga figur moral yang dihormati. Di banyak desa dan kota, suara biksu sering didengar setara, bahkan lebih tinggi, dibanding pejabat lokal. Mereka menjadi tempat bertanya, mengadu, dan mencari nasihat.

Dalam konteks itu, seorang Putra Raja Thailand Tak Diakui yang menjadi biksu sedang bergerak dari satu bentuk kehormatan ke bentuk kehormatan lain. Ia mungkin kehilangan gelar resmi istana, tetapi mendapatkan legitimasi baru sebagai penjaga ajaran Buddha. Bagi sebagian warga, langkah ini justru meningkatkan simpatinya, karena ia terlihat memilih hidup sederhana dan penuh pengabdian, bukan mengejar kenyamanan material.

Tradisi kebiksuan di Thailand juga memiliki dimensi politik. Sejak dulu, beberapa tokoh penting pernah menggunakan jubah biksu sebagai cara meredakan ketegangan, menghindari konflik, atau menandai fase baru dalam hidup mereka. Namun, dalam kasus ini, pilihan sang putra raja tampak lebih personal, bukan sekadar manuver politik yang diatur oleh kekuatan di belakang layar.

Putra Raja Thailand Tak Diakui dan Jarak Emosional dengan Istana

Meski tidak ada pernyataan resmi yang gamblang, jarak emosional antara Putra Raja Thailand Tak Diakui dan istana sudah lama menjadi bahan pembicaraan di kalangan pengamat monarki Asia Tenggara. Sejak ia dan ibu serta saudara saudaranya tidak lagi berada di lingkar resmi, komunikasi dengan pusat kekuasaan diyakini sangat terbatas.

Kehidupannya di luar negeri, jauh dari protokol kerajaan, membuatnya tumbuh dalam dua dunia. Di satu sisi, ia membawa nama besar yang tidak bisa dilepaskan, di sisi lain, ia hidup tanpa hak hak yang biasanya menyertai nama itu. Ketegangan batin semacam itu mudah dibayangkan mengendap selama bertahun tahun, terutama ketika melihat dari kejauhan bagaimana istana terus berperan besar dalam kehidupan politik dan sosial Thailand.

Keputusan menjadi biksu bisa dibaca sebagai cara untuk mengakhiri tarik menarik batin itu. Alih alih terus berada di wilayah abu abu antara diakui dan tidak diakui, ia memilih identitas baru yang jelas dan diterima sepenuhnya oleh komunitas sangha. Di vihara, ia bukan lagi putra yang statusnya digantung, melainkan biksu yang dihormati karena disiplin dan ketekunannya.

Keterkejutan Publik dan Reaksi Media Internasional

Media internasional dengan cepat mengangkat kisah ini, karena memadukan unsur monarki, agama, dan drama keluarga yang selama ini dibungkus rapat. Judul judul berita banyak menyoroti paradoks seorang putra raja yang tidak diakui memilih kehidupan asketis, jauh dari kemewahan istana. Di sejumlah negara, berita ini menjadi pintu masuk untuk mengulas kembali struktur monarki Thailand dan berbagai kontroversi yang melingkupinya.

Sementara itu, media di Thailand sendiri cenderung lebih berhati hati. Pemberitaan dibuat singkat, dengan bahasa yang netral dan tanpa spekulasi berlebihan. Batasan hukum dan budaya hormat yang tinggi pada monarki membuat redaksi berhitung ketat dalam memilih kata. Namun di media sosial, terutama di kalangan muda dan diaspora Thailand, pembahasan jauh lebih lepas, mengaitkan keputusan sang biksu baru dengan isu yang lebih luas tentang keluarga kerajaan.

Sebagian warganet mengekspresikan simpati, menyebutnya sebagai sosok yang “dikorbankan” oleh politik internal istana. Yang lain memandangnya sebagai contoh bahwa bahkan mereka yang terlahir di puncak piramida sosial pun bisa memilih melepaskan semuanya demi ketenangan batin. Terlepas dari perbedaan pandangan, hampir semua sepakat bahwa langkah ini bukan keputusan ringan.

Putra Raja Thailand Tak Diakui dalam Pusaran Harapan Generasi Muda

Di tengah gelombang protes pro demokrasi yang beberapa tahun terakhir mengguncang Bangkok, generasi muda Thailand semakin berani mempertanyakan banyak hal yang dulu dianggap tabu. Monarki, meskipun tetap dihormati oleh sebagian besar warga, tak lagi berada di luar ruang diskusi. Dalam suasana ini, figur Putra Raja Thailand Tak Diakui yang memilih kehidupan biksu menjadi simbol yang kompleks.

Di satu sisi, ia dipandang sebagai cerminan generasi yang lelah dengan konflik keluarga dan politik, lalu memilih mundur ke ruang spiritual. Di sisi lain, ada pula yang melihatnya sebagai pengingat bahwa perubahan di Thailand tidak hanya terjadi di jalanan dan parlemen, tetapi juga di dalam keluarga keluarga paling berkuasa. Keputusannya menjadi biksu dilihat sebagai bentuk “voting with his feet”, memilih menjauh dari sistem yang tidak memberinya tempat layak.

“Keheningan seorang biksu kadang lebih nyaring daripada pidato politik; ia mengundang orang bertanya, mengapa seseorang yang punya segalanya memilih meninggalkan semuanya.”

Peran Sangha sebagai Ruang Perlindungan Sosial

Salah satu aspek penting yang sering terlewat dalam membaca kisah ini adalah peran sangha sebagai ruang perlindungan sosial di Thailand. Bagi banyak orang, terutama mereka yang mengalami tekanan atau konflik dalam keluarga dan pekerjaan, vihara menjadi tempat berlindung, mencari ketenangan, bahkan memulai hidup baru. Dalam tradisi Buddha Theravada, pintu vihara terbuka bagi siapa pun yang ingin menjalani kehidupan monastik, tanpa membedakan latar belakang sosial.

Bagi Putra Raja Thailand Tak Diakui, sangha menawarkan sesuatu yang mungkin sulit ia dapatkan di tempat lain, yaitu penerimaan tanpa syarat. Di dalam komunitas biksu, ia tidak diukur dari gelar, garis keturunan, atau harta, melainkan dari disiplin, komitmen, dan pemahaman terhadap ajaran Buddha. Ini adalah bentuk kesetaraan yang mungkin terasa segar bagi seseorang yang sejak lahir dikelilingi hirarki ketat.

Secara sosial, keberadaan tokoh dengan latar belakang kerajaan di dalam sangha juga bisa memperkuat posisi vihara di mata publik. Umat yang datang mungkin merasa terhormat bisa belajar Dharma dari sosok yang sebelumnya hidup di lingkar kekuasaan. Namun di sisi lain, sangha juga harus berhati hati agar tidak terseret ke dalam pusaran politik istana, menjaga jarak yang cukup untuk mempertahankan independensi moralnya.

Spekulasi tentang Hubungan dengan Raja dan Istana

Kisah keluarga kerajaan selalu mengundang spekulasi, apalagi ketika menyangkut anak yang tidak diakui secara penuh. Meski tidak ada pernyataan resmi yang rinci, publik terus bertanya tanya apakah keputusan sang putra menjadi biksu telah dibicarakan dengan istana, atau justru diambil secara sepihak sebagai bentuk jarak baru.

Sebagian pengamat meyakini bahwa langkah sebesar ini hampir pasti diketahui oleh pihak istana, mengingat setiap gerak keturunan raja, bahkan yang tidak diakui, selalu dalam radar. Namun, apakah ada restu, dukungan, atau sekadar pembiaran, itu menjadi misteri tersendiri. Diamnya istana justru menambah lapisan interpretasi, seolah membiarkan publik menyusun narasi mereka masing masing.

Di masyarakat Thailand yang masih menjunjung tinggi nilai bakti kepada orang tua, terutama kepada ayah, keputusan seorang putra untuk menjadi biksu kadang dibaca sebagai bentuk pengabdian spiritual kepada kedua orang tua. Namun dalam konteks seorang Putra Raja Thailand Tak Diakui, tafsir itu bercampur dengan pertanyaan apakah ini juga merupakan cara halus untuk menyampaikan pesan kepada sang ayah yang berkuasa.

Kontras antara Kemewahan Istana dan Kesederhanaan Vihara

Salah satu hal yang paling mencolok dari kisah ini adalah kontras visual dan simbolik antara kemegahan istana Bangkok dan kesederhanaan ruang hidup seorang biksu. Istana dengan gerbang emas, aula marmer, dan upacara megah kini berhadapan dengan gambaran kamar kecil, tikar tipis, mangkuk dana, dan jadwal harian yang diisi meditasi serta doa.

Kontras ini mudah menggugah imajinasi publik. Mereka yang selama ini hanya melihat monarki Thailand lewat prosesi seremonial kini dihadapkan pada kenyataan bahwa salah satu keturunannya memilih meninggalkan semua itu. Bagi sebagian orang, ini menjadi pengingat bahwa kemewahan tidak selalu identik dengan kebahagiaan. Bagi yang lain, ini justru menimbulkan ironi pahit tentang bagaimana seseorang yang dilahirkan di puncak piramida sosial bisa merasa lebih tenang di dasar hirarki material.

Dalam tradisi Buddha, melepaskan kemelekatan pada harta dan status adalah inti ajaran. Ketika seseorang dengan latar belakang kerajaan menjalani ajaran itu secara harfiah, publik cenderung memberi perhatian lebih. Apakah ini bentuk ketulusan spiritual murni, atau juga cara untuk mencari makna baru setelah kehilangan tempat di istana, menjadi pertanyaan yang terus bergema.

Putra Raja Thailand Tak Diakui dan Bayangan Suksesi

Isu suksesi selalu menjadi topik sensitif di monarki mana pun, terlebih di Thailand, di mana raja memiliki posisi simbolik dan politik yang sangat kuat. Dalam skema resmi, Putra Raja Thailand Tak Diakui tidak masuk dalam garis pewaris yang diakui. Namun, keberadaannya tetap menjadi bagian dari “bayangan suksesi” yang menghuni imajinasi publik.

Dengan memilih menjadi biksu, ia seolah menutup pintu terakhir, betapapun kecil, untuk kembali ke panggung suksesi. Kehidupan monastik, terutama jika dijalani dalam jangka panjang, menandai pemutusan diri dari ambisi politik. Ini memberikan kejelasan bagi istana, sekaligus menenangkan sebagian pengamat yang khawatir akan munculnya faksi faksi baru yang mengatasnamakan keturunan raja di masa mendatang.

Di sisi lain, keputusannya juga menunjukkan bahwa tidak semua keturunan monarki memandang takhta sebagai tujuan akhir hidup. Dalam masyarakat yang sedang bergeser ke arah nilai nilai demokratis, sosok seperti dia bisa menjadi figur yang menarik bagi generasi yang lelah dengan perebutan kekuasaan. Ia menunjukkan bahwa ada jalan lain di luar istana, bahkan bagi mereka yang sejak lahir ditempatkan di ambang pintu kekuasaan.

Relevansi Kisah Ini bagi Publik Indonesia dan Asia Tenggara

Meski menyangkut monarki Thailand, kisah Putra Raja Thailand Tak Diakui yang memilih menjadi biksu Buddha punya resonansi yang melampaui batas negara. Di Indonesia dan negara negara Asia Tenggara lain, publik terbiasa mengikuti berita tentang kerajaan tetangga, baik karena kedekatan budaya maupun ketertarikan pada dinamika kekuasaan di kawasan.

Bagi pembaca Indonesia, kisah ini membuka jendela untuk melihat bagaimana monarki di negara tetangga berhadapan dengan tekanan zaman modern. Ketika generasi muda menuntut transparansi, akuntabilitas, dan ruang kebebasan yang lebih luas, lembaga lembaga tradisional seperti kerajaan dan sangha ditantang untuk beradaptasi. Di tengah itu, pilihan pribadi seorang keturunan raja untuk masuk ke jalur spiritual menjadi contoh konkret dari pergulatan antara tradisi, keluarga, dan kebebasan individu.

Kisah ini juga mengajak pembaca di kawasan untuk merenungkan ulang hubungan antara kekuasaan dan agama. Di banyak negara, agama sering digunakan untuk melegitimasi kekuasaan. Namun dalam kasus ini, agama justru menjadi jalan keluar bagi seseorang yang merasa berada di pinggir kekuasaan. Bukan agama yang melayani istana, melainkan agama yang memberi ruang bagi mereka yang merasa tersisih dari istana.

Putra Raja Thailand Tak Diakui di Persimpangan Jalan Identitas

Pada akhirnya, sosok Putra Raja Thailand Tak Diakui yang kini duduk bersila di lantai vihara adalah potret manusia di persimpangan jalan identitas. Ia lahir membawa nama besar, tumbuh di luar bayang bayang resmi istana, lalu memilih mengikat hidupnya pada jubah sederhana seorang biksu. Di tengah hiruk pikuk politik dan ketegangan monarki di Thailand, keputusannya menjadi semacam jeda sunyi yang justru paling banyak dibicarakan.

Apakah ia akan selamanya berada di jalur kebiksuan atau suatu hari kembali ke kehidupan awam, tidak ada yang bisa memastikan. Namun sejauh ini, ia telah mengirim pesan kuat bahwa identitas tidak hanya ditentukan oleh garis keturunan dan pengakuan formal, tetapi juga oleh pilihan pribadi yang diambil dengan segala risikonya. Di sebuah kerajaan yang selama ini dikenal kaku, langkahnya membuka celah kecil untuk melihat sisi lain dari kehidupan di balik tembok istana.